El hidrógeno verde en Chile, una gran apuesta con obstáculos

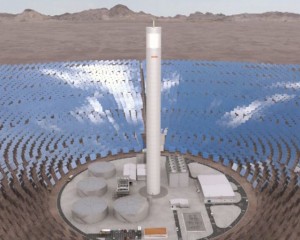

SANTIAGO – Chile está en una privilegiada posición mundial para producir el hidrógeno verde e impulsar el desarrollo del nuevo combustible gracias a sus óptimas condiciones para generar energía solar y eólica, pero la gran inversión requerida y la escasez