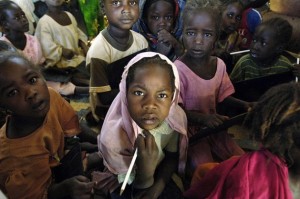

Supervivientes de genocidio en Ruanda, en un viaje para construir un futuro resiliente

KIGALI – El domingo 7 de abril se guardó un minuto de silencio en toda Ruanda, donde se celebró una ceremonia en memoria del más de un millón de personas, en su mayoría tutsis, que fueron asesinadas sistemáticamente en los